Le cinéma polonais

Brève histoire d'amour

Krotki film o milosci, est sans conteste le plus beau film réalisé par Krzysztof Kieslowski."Pourquoi tu joues au voyeur ?""Parce que je vous aime."(...)"Qu'est-ce que tu veux ?""Rien".

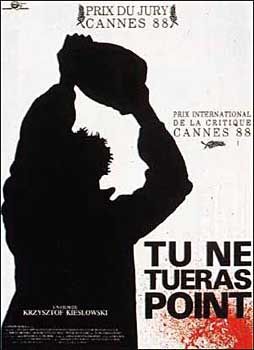

Tu ne tueras point

Un film de Krzysztof Kieslowski.1987Prix du Jury à Cannes, 1988Au bord de la mer, près d’Alger, les sourcils emplis de gouttes de sueur, comme frappé « au front » par la lumière du soleil qui avait « giclé » sur la lame du couteau de l’Arabe. Meursault, sans aucune raison apparente, abattait d’un coup de revolver un innocent couché sur le sable de la plage. Une fin d’aprèm, dans les faubourgs de Varsovie, un adolescent au visage fermé et boutonneux, Jacek, commet sur un chauffeur de taxi choisi par hasard un meurtre en apparence aussi « gratuit ».

Kieslowski est un cinéaste toujours soucieux de transcrire, dans son œuvre de fiction, une image fidèle et objective de la réalité quotidienne.

Le film montre de fait un parti pris de réalisme et une volonté de stylisation, chers au cinéaste franco-polonais. La scène clé du film, le « Ayez pitié » du moribond dont Jacek fracasse le crâne, est particulièrement répugnante de réalité. Le choix des angles de prises de vue, la précision des cadrages et la durée des plans arrêtent la description des faits aux frontières de l’horrible. Il n'y a jamais de complaisance. Chaque plan équilibre le contenu plastique (le déroulement des faits) et le contenu thématique (remise en question du meurtre). Le montage est serré. Kieslowski coupe ses plans à la limite du supportable car il refuse de tout décrire. Il renforce la puissance de suggestion. Notre imagination prolonge en nous le geste barbare esquissé à l’écran...Le film est séparé en deux par une ellipse magistrale qui évoquent l’endroit et l’envers d’une même histoire : les circonstances d’un meurtre et le jugement de celui-ci par la société.

Dans la seconde partie, la caméra ne sort pas de la prison aux murs nus, froids, bruns et verts. Le récit repose sur cette alliance et se révèle être une admirable peinture d’un comportement et d’un caractère : la cruauté de l’assassin est dénoncée par l’image. De bourreau insensible à toute pitié, Jacek se transforme littéralement sous nos yeux en victime pitoyable d’un destin auquel il n’a pu faire face : la mort de sa jeune sœur écrasée par un tracteur que conduisait, ivre, son meilleur ami. Elle n'avait que douze ans.Ainsi, à la cruauté de l’individu peut répondre celle de la justice des hommes lorsque celle-ci par la peine capitale ôte toute possibilité de rédemption terrestre à un jeune homme de vingt ans.

Dans la seconde partie, Kieslowski met en relief le mécanisme implacable de l’exécution capitale, mais son héros ne cesse de se révolter contre le destin qui l’entraîne vers la mort. Les vérifications méticuleuses du bourreau souligne un leitmotiv thématique et plastique du récit : la corde meurtrière.

Le souci de stylisation est constant afin de peindre un image fidèle du réel. Le cinéaste s'évertue à styliser une déformation de la réalité quotidienne pour nous faire prendre conscience du caractère cruel et sordide de notre monde : univers de mort (premiers plans du récit), de solitude (les vitres), de laideur (éclairage terne)

Kieslowski dévoile sa vision pessimiste du monde mais il fait un constat objectif : notre temps suscite le rejet d’une conscience qui le juge à l’aune de l’éthique, bien souvent dédaignée dans la vie quotidienne.

Tu ne tueras point sonne alors comme un réquisitoire d’une telle plénitude esthétique, comme une force contre la peine de mort, la négation radicale de l’autre que représente l’acte de donner la mort à celui qui ne la souhaite pas. « Nous sommes tous coupables. Nous avons construit cet univers dont nous ne voulons plus aujourd’hui. » Dès lors, est-il possible de le transformer ?

Les larmes de l’avocat, à la fin du récit, réintroduisent une note d’espoir au cœur du désespoir, dans la mesure où elles symbolisent une volonté d’engagement ultérieur dans une lutte contre un système oppressif.

Brève histoire d'amour

Krotki film o milosci, est sans conteste le plus beau film réalisé par Krzysztof Kieslowski.

"Pourquoi tu joues au voyeur ?"

"Parce que je vous aime."

(...)

"Qu'est-ce que tu veux ?"

"Rien".

Kieslowski est un cinéaste toujours soucieux de transcrire, dans son œuvre de fiction, une image fidèle et objective de la réalité quotidienne.

Le film montre de fait un parti pris de réalisme et une volonté de stylisation, chers au cinéaste franco-polonais. La scène clé du film, le « Ayez pitié » du moribond dont Jacek fracasse le crâne, est particulièrement répugnante de réalité. Le choix des angles de prises de vue, la précision des cadrages et la durée des plans arrêtent la description des faits aux frontières de l’horrible. Il n'y a jamais de complaisance. Chaque plan équilibre le contenu plastique (le déroulement des faits) et le contenu thématique (remise en question du meurtre). Le montage est serré. Kieslowski coupe ses plans à la limite du supportable car il refuse de tout décrire. Il renforce la puissance de suggestion. Notre imagination prolonge en nous le geste barbare esquissé à l’écran...

Le film est séparé en deux par une ellipse magistrale qui évoquent l’endroit et l’envers d’une même histoire : les circonstances d’un meurtre et le jugement de celui-ci par la société.

Dans la seconde partie, la caméra ne sort pas de la prison aux murs nus, froids, bruns et verts. Le récit repose sur cette alliance et se révèle être une admirable peinture d’un comportement et d’un caractère : la cruauté de l’assassin est dénoncée par l’image. De bourreau insensible à toute pitié, Jacek se transforme littéralement sous nos yeux en victime pitoyable d’un destin auquel il n’a pu faire face : la mort de sa jeune sœur écrasée par un tracteur que conduisait, ivre, son meilleur ami. Elle n'avait que douze ans.

Ainsi, à la cruauté de l’individu peut répondre celle de la justice des hommes lorsque celle-ci par la peine capitale ôte toute possibilité de rédemption terrestre à un jeune homme de vingt ans.

Dans la seconde partie, Kieslowski met en relief le mécanisme implacable de l’exécution capitale, mais son héros ne cesse de se révolter contre le destin qui l’entraîne vers la mort. Les vérifications méticuleuses du bourreau souligne un leitmotiv thématique et plastique du récit : la corde meurtrière.

Le souci de stylisation est constant afin de peindre un image fidèle du réel. Le cinéaste s'évertue à styliser une déformation de la réalité quotidienne pour nous faire prendre conscience du caractère cruel et sordide de notre monde : univers de mort (premiers plans du récit), de solitude (les vitres), de laideur (éclairage terne)

Kieslowski dévoile sa vision pessimiste du monde mais il fait un constat objectif : notre temps suscite le rejet d’une conscience qui le juge à l’aune de l’éthique, bien souvent dédaignée dans la vie quotidienne.

Tu ne tueras point sonne alors comme un réquisitoire d’une telle plénitude esthétique, comme une force contre la peine de mort, la négation radicale de l’autre que représente l’acte de donner la mort à celui qui ne la souhaite pas. « Nous sommes tous coupables. Nous avons construit cet univers dont nous ne voulons plus aujourd’hui. » Dès lors, est-il possible de le transformer ?

Les larmes de l’avocat, à la fin du récit, réintroduisent une note d’espoir au cœur du désespoir, dans la mesure où elles symbolisent une volonté d’engagement ultérieur dans une lutte contre un système oppressif.

Trois Couleurs Bleu

Avec Juliette Binoche, Charlotte Véry, Emmanuelle Riva, Benoît régent, Hubert Quesler...

1h33

Après un accident de voiture qui a coûté la vie à son mari, grand compositeur, et à sa fille, Julie fuit son passé et essaie de réapprendre à vivre.

+++

En octobre 1988, le cinéaste franco-polonais déclarait au journal Télérama que "la caméra est un instrument terrible. Elle révèle la vie, et en même temps, la bouleverse." Aussi pourrait-on rapprocher cette phrase du premier volet de sa trilogie, Trois Couleurs Bleu, où Julie est fouillée par une caméra qui, comme dans Persona de Bergman, souligne l'invisible et dévoile l'indicible par l'image plus que par la parole. Les gros plans fixes, donnant une impression d'immobilité, révèlent la tension psychologique : la tentation du suicide, le refus de tout contact personnel, la volonté de rompre avec son passé... La réalisation est sobre, froide, à l'image du bleu qu'elle laisse transparaître. Toute une nuance de bleu parcourt le récit. Bleu glacé, métallique de l'enveloppe de sucette ; bleu foncé du lustre en cristal, bleu clair de la surface de la piscine où Julie, en nageant, évacue toute tension intérieure et extérieure. L'eau de la piscine est le lieu de la tentation du suicide surmontée, un lieu de récupération qui rappelle la fin de La Leçon de Piano de Jane Campion. Si le bleu est le motif remarquable du récit, la musique s'impose comme le leitmotiv du film. Kieslowski accorde autant d'importance au son qu'à l'image. La partition musicale - Concerto pour l'Europe - joue un rôle essentiel dans l'image et en enrichit le sens. Elle est à la fois l'évocation, pour Julie, d'un passé douloureux et la possiblité d'une création qui va l'aider à se réadapter au monde et reprendre espoir dans la vie, tel que le suggère la séquence finale. A la fin du film, dans le tourbillon lyrique des fragments musicaux, les visages des personnages auxquels s'est intéressé Julie s'inscrivent sur l'écran. Le dernier plan montre Julie, pour la première fois, le sourire aux lèvres. C'est la renaissance, l'abandon à l'amour, un combat vers la liberté achevé et réussi. A la fin du film, la Liberté est là.

Zbigniew Cybulski

Zbigniew Cybulski was the favorite actor of Andrzej Wajda. He is like the "James Dean" of Polish Cinema : in A Generation, Cybulski as Kostka jumps off the train only to disappear from the scene and from the film's diegesis as well. The fate of Kostka played by Wadja's favorite actor is repeated horribly a dozen years later when Cybulski himself dies jumping on the train at Wroclaw Station in 1969. Zbigniew Cybulski almost appears in all Wajda's films : he is remarkably known for his charism and...his sunglasses

Zbigniew Cybulski was the favorite actor of Andrzej Wajda. He is like the "James Dean" of Polish Cinema : in A Generation, Cybulski as Kostka jumps off the train only to disappear from the scene and from the film's diegesis as well. The fate of Kostka played by Wadja's favorite actor is repeated horribly a dozen years later when Cybulski himself dies jumping on the train at Wroclaw Station in 1969. Zbigniew Cybulski almost appears in all Wajda's films : he is remarkably known for his charism and...his sunglasses